- Detalles

-

Categoría: Interés general

-

Publicado: Lunes, 12 Mayo 2025 12:33

El pilarense era considerado una eminencia en su especialidad. Fue galardonado varias veces por la UBA y fundó la Veterinaria San Martín. Falleció hace una década, a los 102 años.

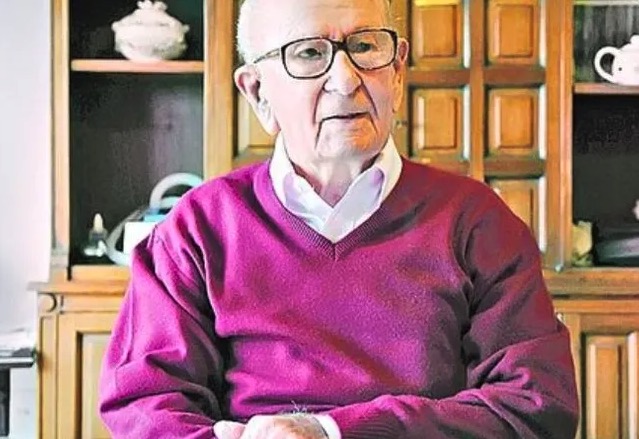

Veterinario ejemplar y una eminencia para sus colegas. Vecino amable y futbolista apasionado. Todo eso y más fue don

Raúl Buide a lo largo de una vida que se extendió por más de un siglo, con una trayectoria que lo llevó a recibir premios y reconocimientos hasta su fallecimiento, ocurrido el 11 de mayo de 2015, hace 10 años.

Buide nació en José C. Paz el 7 de octubre de 1912, pero se mudó con su familia a Pilar cuando tenía apenas 6 años. Luego de cursar la primaria en la Escuela N°1, al terminar sexto grado debió trasladarse hasta el Colegio Nacional Carlos Pellegrini, en donde ingresó como alumno regular a nivel Secundario.

Raúl era hijo de Manuel Buide, un español emprendedor que eligió Pilar para asentarse definitivamente con su familia. Fue él quien propició la instalación de la primera red de luz eléctrica de la ciudad: para albergar a los obreros de la incipiente empresa, loteó una serie de terrenos cercanos a las vías del FFCC San Martín, barrio que hoy es denominado precisamente Villa Buide en honor a su creador.

En aquel Pilar de calles de tierra y escasos habitantes fue naciendo la vocación de Raúl: la salud. Si bien en su juventud soñaba con ser médico, salió sorteado para realizar el servicio militar obligatorio y sus planes de estudiar debieron postergarse.

Al finalizar la conscripción, en 1934, se encontraba algo desorientado con respecto a su futuro, aunque una mañana leyó en el diario que a fines de febrero se cerraría la inscripción en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Su vocación de curar se trasladó a los animales.

Así comenzaron sus estudios en Capital Federal, ayudado económicamente por su hermana Ofelia. Durante muchos años, la rutina fue la misma: tren hasta Villa Devoto y de allí tomar el colectivo 5 para llegar hasta la Clínica de Grandes Animales de la Universidad de Buenos Aires. El camino inverso lo depositaba en Pilar recién a las 19.

Mientras, en los pocos ratos libres se dedicaba al deporte, en especial el fútbol –siguiendo a su querido San Lorenzo de Almagro-, cuando era un temible “inside” izquierdo de la Liga Mercedina. Además, también fue maratonista.

Eminencia

Hace más de 80 años, cuando Raúl Buide se inició en la veterinaria, la profesión era casi desconocida y tan sólo existían un puñado de profesionales destacados en todo el país.

Apenas el joven obtuvo el título de la UBA, el por entonces intendente Luis Battaglia lo designó Veterinario Municipal, pero con una misión especial y que quizás no era la que imaginaba en aquellas largas noches de estudio: perseguir e infraccionar a los lecheros tramposos que le echaban agua a la leche para engañar a los clientes…

Desde un principio le interesaron las enfermedades equinas, perfeccionándose en Inglaterra y la prestigiosa Universidad de Cornell, en Nueva York. Luego de una larga temporada en la docencia, sintió que había llegado el momento de ejercer su profesión, por lo que comenzó a atender caballos en Pilar, consiguiendo una buena clientela, primero en domicilios y luego en haras y demás establecimientos. Además, con uno de sus grandes maestros, el doctor Oscar Newton, recorrió el país curando todo tipo de caballos.

En su ciudad fundó la Veterinaria San Martín, que hoy continúa funcionando en su ubicación original de San Martín y Tucumán, dejando la posta a su hijo, también llamado Raúl.

Docente de prestigio, respetado por alumnos y colegas, a mediados de la década de 1980 fue designado por la UBA con el título de Profesor Emérito de la Facultad de Ciencias Veterinarias, una distinción notable; mientras que desde 1984 fue miembro de número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria.

La vasta experiencia que acumuló con los años se plasmó en su libro “Manejo de haras, problemas y soluciones” (1977), un manual indispensable para la profesión. Escribirlo le llevó nada menos que once años, pero en sus páginas está reflejada toda su sabiduría. Incluso sigue siendo material de consulta aún en nuestros días.

Formador de profesionales, paternal con sus alumnos, Raúl Buide es una verdadera leyenda en el mundo de la veterinaria. En 2010, cuando estaba cerca de cumplir los 98 años, fue distinguido por la Universidad de Buenos Aires –en el marco de su 190º aniversario- como personalidad benemérita de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

La vida de Raúl Buide se apagó el 11 de mayo de 2015, a los 102 años, noticia que caló hondo entre los vecinos y el ámbito de su profesión. Sin embargo, detrás quedaba un larguísimo camino de dedicación y excelencia.

- Detalles

-

Categoría: Interés general

-

Publicado: Lunes, 12 Mayo 2025 12:27

¿Qué sucedió con aquellas idílicas vaquitas de nuestra infancia que nos proporcionaban la leche y el dulce de leche? ¿Cuándo y cómo se transformaron en monstruosos emisores de metano? Aunque desde nuestra perspectiva ello pueda parecer exagerado, esta es la visión y -sobre todo- la preocupación de una proporción cada vez mayor de la población, sobre todo en un país donde hay más vacas que habitantes. Y frente a ello, como productores responsables, debemos prestarle atención y darles una respuesta satisfactoria, siempre con datos científicos.

Comencemos con dimensionar el problema: según el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero disponible, publicado en el 2020 dentro de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, y conforme a los métodos sugeridos por el IPCC, el sector ganadero nacional representa el 15 % de la generación total de gases de efecto invernadero (GEI).

¿De dónde provienen todos estos GEI? Principalmente del metano de los eructos de los bovinos. Si bien cuando hablamos de GEI, habitualmente, casi toda la atención está puesta en el CO2, no debemos olvidarnos que el metano -otro de los GEI- tiene una relevancia particular, debido a que su capacidad de retener calor es 21 veces superior al famoso CO2.

Este metano es un subproducto del proceso de digestión ruminal. Los rumiantes presentan una comunidad microbiana muy diversa dentro de su rumen, la cual se encarga de degradar la celulosa, fermentarla y posteriormente producir ácidos grasos volátiles que son rápidamente absorbidos a través del epitelio ruminal, sirviendo como fuente de energía. Algunos productos del proceso fermentativo como el CO2 y el hidrógeno no solo no son utilizados por el rumiante, pero sirven como sustrato para una comunidad particular de microrganismos productores de metano -pertenecientes al género Archae- conocidos como metanogénicos. La actividad metanogénica contribuye al sostenimiento de la fermentación ruminal, pero, y este es un factor clave, representa una pérdida de energía en las dietas de los rumiantes.

En resumidas cuentas, la producción de metano está asociada con una ineficiencia productiva que representa una pérdida de entre el 2 a 12% de la energía bruta consumida por el animal, variación que puede ser principalmente atribuida a la digestibilidad del alimento. Sumado a esto, la producción de metano en ciertas situaciones especiales puede causar problemas sanitarios para el animal como es el caso del timpanismo o meteorismo, el cual es una afección que puede llevar a causar la muerte por asfixia del ganado y tiene una particular relevancia en nuestra región.

Entonces, si bien la producción de metano es un proceso natural, tiene un impacto negativo en la productividad y en la medida que podamos minimizarla, estaremos aumentado la productividad y -adicionalmente- contribuyendo a reducir el impacto ambiental de nuestra actividad. Muchas veces creemos que productividad y sustentabilidad se contraponen. Todo lo contrario: es posible mejorar la productividad reduciendo nuestro impacto ambiental.

¿Qué podemos hacer al respecto? Como siempre, el primer paso para comenzar un cambio es medir. Sin una referencia ni un punto de partida ¿cómo saber hacia dónde nos dirigimos? Aquí nos enfrentamos con una particular dificultad: los métodos tradicionales para medir el metano entérico del ganado no son sencillos ni económicos, e incluyen cámaras de confinamiento, técnicas de rastreo y técnicas de “olfateo”. En la medida que la “revolución digital del agro” nos provea con herramientas más sencillas y -sobre todo- portátiles, como los detectores de metano láser, cada vez más ganaderos se preocuparán por medir las emisiones de su ganado.

¿Es posible reducir estas emisiones? Si bien en nuestro país su uso todavía no es muy habitual es cada vez más amplia de oferta de herramientas capaces de mitigarlas. Dentro de estas herramientas podemos encontrar compuestos sintéticos como el Bovaer de DSM-Firmenich registrado en Argentina. Recientemente ha habido mucho interés -y mucha polémica también- por un suplemento natural -Mootral- cuyo ingrediente activo es un compuesto a base de azufre orgánico, que normalmente se encuentra en el ajo. En un mundo donde el interés por la generación de créditos de carbono es cada vez más más grande, ello podría incentivar el uso de estos suplementos. En diciembre de 2019, la principal certificadora de créditos de carbono mundial, Verra, anunció que había aprobado dicho compuesto como la primera metodología del mundo para reducir las emisiones de metano del ganado rumiante.

Los emprendedores argentinos -como siempre- le están prestando mucha atención a esta oportunidad. Dentro de los esfuerzos más significativos se destaca el caso de MooGreen Technologies, un start up integrado por Tomas Marsal, Joaquin Katz y Alicia Zelada, investigadora senior del CONICET, que están trabajando en una idea completamente disruptiva. Todas las soluciones disponibles hasta el momento se suministran junto con la comida, con el costo y la complejidad que ello representa. ¿Por qué no imaginar un mecanismo más sencillo que facilite la adopción de esta tecnología?

El sueño de MooGreen es incorporar genes del cultivo del ajo en los cultivos forrajeros, por ejemplo, la alfalfa, y convertirla en un cultivo capaz de reducir la emisión de metano y -adicionalmente- aumentar la productividad de la hacienda. ¿Qué le parece la idea amigo lector? ¿Ud. alimentaria a su ganado con esta alfalfa modificada genéticamente?

Fuente: Carlos Becco - Clarin.com